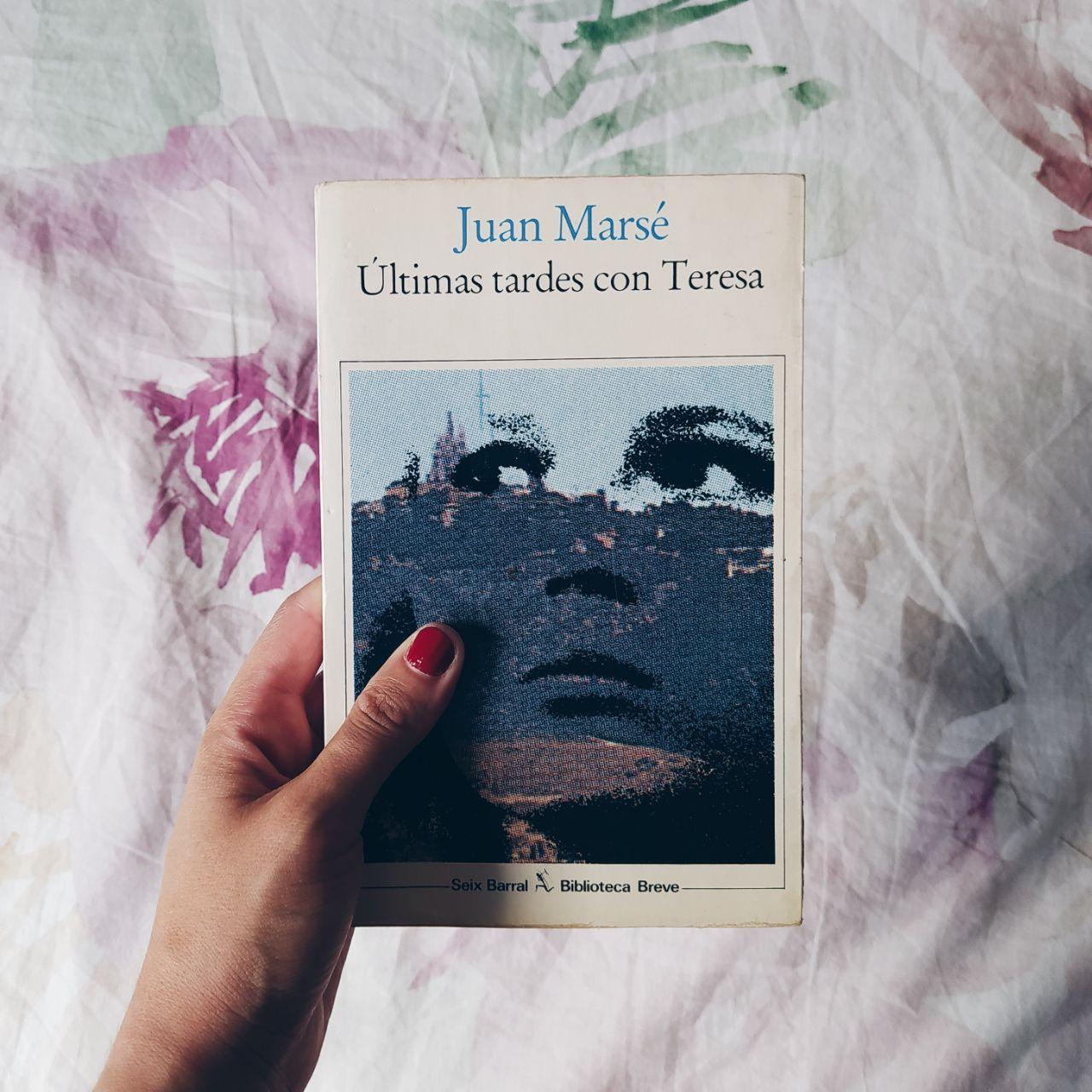

Llevo un tiempo, creo haberlo escrito ya en algún momento, tratando de leer autores y autoras de manera más o menos sistemática. Para mí eso significa encontrar a alguien que me gusta, que escribe el tipo exacto de cosas que quiero o necesito leer, que me hacen bien o me parecen inteligentes y bellas, y tratar de seguir el hilo de sus obras en vez de pasar rápido a otro nombre como si de una colección de cromos (o temario de lengua y literatura de instituto) se tratara. Me pasó primero con Carmen Laforet, luego con Alessandro Baricco, Irène Némirovski, Alice Munro (maravilla toda) y parcialmente con Marguerite Duras. En el último año y medio he detectado varios de estos hilos, pero desde que leí Si te dicen que caí decidí que quería (que necesitaba) seguir especialmente a Marsé. Avanzo ya que lo voy a seguir haciendo.

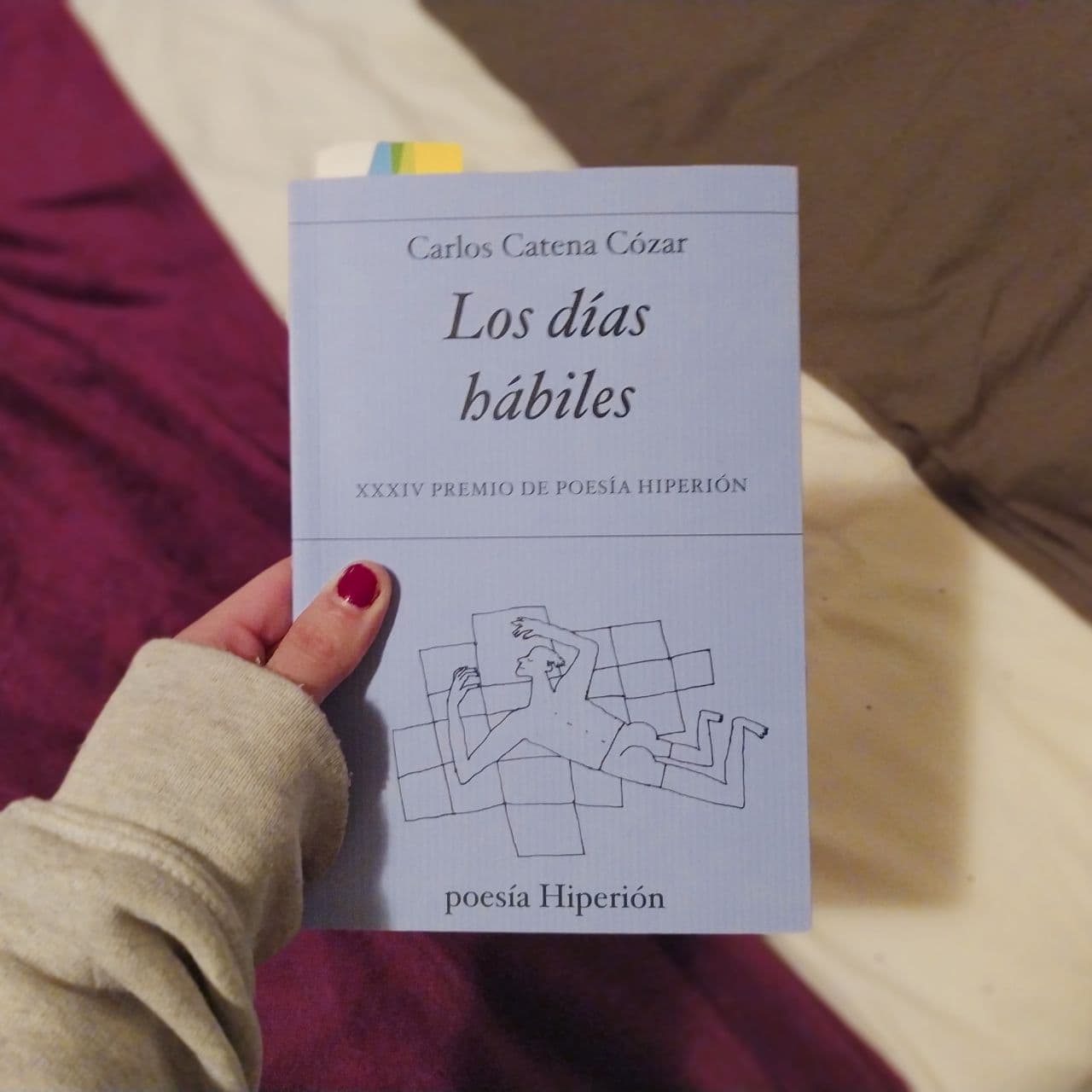

He dado un rodeo de meses antes de llegar a Últimas tardes con Teresa. Fundamentalmente, porque se trata de un libro que yo ya había leído (¿con 14, 15, menos años?) y del que guardaba una sensación arisca y pegajosa compartida con toda una serie de libros (recuerdo especialmente El laberinto de las aceitunas y Cinco horas con Mario) que mi madre me daba a leer en respuesta a mi exigencia de dejar de una vez la etiqueta «juvenil» y a su miedo por que leyera según qué cosas. El resultado fue rotundo: no comprendí prácticamente nada y guardé un mi memoria un veredicto firme e inflexiblemente adolescente sobre esos títulos.

Últimas tardes con Teresa ha sido exactamente el libro que necesitaba leer este final de verano. No es mejor en cuanto a estructura y capacidad creadora que Si te dicen que caí y me parece bastante desligado del universo de sordidez en el que nada también Un día volveré a pesar de los evidentes escenarios comunes, pero es seguramente el más sutil de los tres, el más insultantemente preciso, el más elegante y mordaz a la hora de tratar la cuestión de clase y las vidas, en fin, atravesadas por ella. Una lectura que me ha llegado casi como un regalo en un momento complicado a nivel personal y que me ha hecho pararme en seco cada pocas páginas para comprobar si había leído bien y mascullar con media sonrisa en la cara: qué cabrón, qué cabrón genial Marsé.

A pesar de la pluralidad de personajes y tramas secundarias, la historia llama la atención por carecer de esa complejidad tan característica de la escritura marsiana. Creo que lo que impide que la novela adquiera ese aire de laberinto es precisamente la importancia que tienen en la trama los entornos de la alta burguesía y la figura de Teresa y sus amigos: los chalets de San Gervarsio, la playa privada de Blanes, las fiestas de los universitarios, los paseos en coche sport, nada ahí puede ser confuso o enredado por muy hipócrita que finalmente se revele. Al contrario: todo es limpio, estéticamente intachable, perfecto en su exactitud y conveniencia. Qué sencillo serlo en la riqueza.

El Carmelo, escenario principal de otras historias de Marsé, no es aquí más que una referencia lateral y mitificada, de la que el Pijoaparte pretende escapar y cuya realidad Teresa es incapaz de aceptar. Quizá las única presencias que recuerdan a otros libros sean la del Cardenal y su sobrina, resquicio de sordidez que acaba determinando en cierto modo el final de Manolo. La belleza rota de la Jeringa, que él sólo advierte después de haber conocido a Teresa, es una metáfora casi perfecta del modo en que el dinero convierte todo en amable y deseable. El propio Manolo, «andando el tiempo, había de conocer tantas sonrisas inalterables y permanentes (…) que llegaría incluso a pensar que, lo mismo que el dinero, la inteligencia y el color sano de piel, los ricos heredan también esa sonrisa perenne, como los pobres heredan dientes roídos, frentes aplastadas y piernas torcidas». Qué fácil enamorarte de los ricos y qué difícil hacerlo de los pobres.

La mordacidad de Marsé al construir a Teresa, esa universitaria hija de la alta burguesía catalana, estudiante de izquierdas auto-considerada mujer empoderada («¿gimen de placer las vírgenes politizadas?»), incapaz de ser consecuente en lo material y de ir más allá de un discurso que no la hace sino destacar sobre el resto de su entorno, profundamente convencida de ser amiga de su criada y absolutamente ciega a las jerarquías relacionales de su vida, que se enamora de la idea de lo que necesariamente tiene que ser Manolo antes que de Manolo mismo (el obrero-idea frente a la aceptación de la miseria y la heterogeneidad de la clase trabajadora), es de una ironía fina e inteligentísima difícilmente comparable.

1. Una cita: «Crucificados entre el maravilloso devenir histórico y la abominable fábrica de papá, abnegados, indefensos y resignados llevan su mala conciencia de señoritos como los cardenales su púrpura, a párpado caído humildemente, irradian un heroico resistencialismo familiar, una amarga malquerencia de padres acaudalados, un desprecio por cuñados y primos emprendedores y tías devotas en tanto que, paradójicamente, les envuelve un perfume salesiano de mimos de madre rica y de desayuno con natillas: esto les hace sufrir mucho, sobre todo cuando beben vino tinto en compañía de ciertos cojos y jorobados del barrio chino. (…) Con el tiempo, unos quedarían como farsantes y otros como víctimas, la mayoría como imbéciles o como niños, alguno como sensato, ninguno como inteligente, todos como lo que eran: señoritos de mierda».

2. Varias escenas desordenadas y en cascada: el baile de domingo en el Guinardó con Teresa espantada ante la vulgaridad del ambiente (genial aquí Marsé colándose a sí mismo en la historia en forma de sobón de pista de baile), Manolo mascullando «joder, son más ricos de lo que pensaba» al percatarse de la informalidad de la ropa de los invitados a la verbena de San Juan al comienzo del libro, la espantada hipócrita del especialista en marketing que prometía encontrarle trabajo, la presencia permanente del desarraigo y la desesperación migratoria en ese estigma imborrable de xarnego, gitano, murciano, alguien desde luego no integrable de manera alguna en la realidad de Teresa Serrat y su familia.

He leído el libro sin poder quitarme de encima un cierto regusto amargo y doloroso, pero una amargura también saboreada como victoria. La de reconocer cada una de las palabras y cada una de las situaciones con una sonrisa sardónica y los puños bien apretados a la altura del estómago. El final de la novela (qué tres capítulos maravillosos) se acercan bastante al juego de las aventis y la fantasmagorización de la realidad tan características de Marsé y que antes sólo se habían intuido, desde fuera de su narración necesariamente subjetiva, en la historia de la roulotte y del comienzo de gestación del desgarro de Manolo por escapar de la pobreza. Quizá son así así porque indican el final del sueño, de la belleza, de la pulcritud y las líneas rectas. Se acabó, chaval, pincha el globo y vuelve al suelo. Como si todo lo anterior no hubiera sido más que otro precioso y estúpido invento. De la imposibilidad de las escapatorias individuales y la necesidad de romper los marcos en colectivo, mejor hablamos luego.